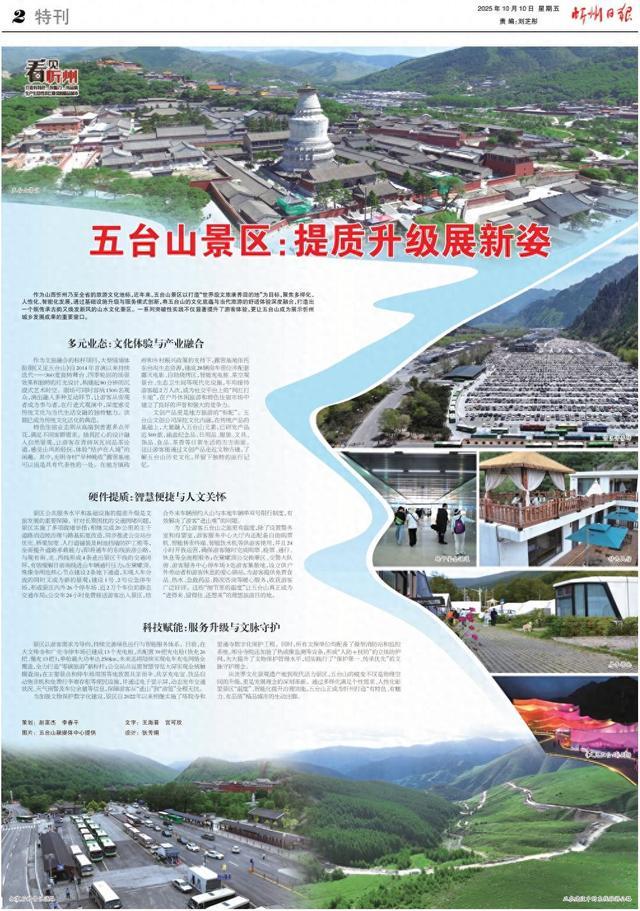

作为山西忻州乃至全省的旅游文化地标,近年来,五台山景区以打造“世界级文旅康养目的地”为目标,聚焦多样化、人性化、智能化发展,通过基础设施升级与服务模式创新,将五台山的文化底蕴与当代旅游的舒适体验深度融合,打造出一个既传承古韵又焕发新风的山水文化景区。一系列突破性实践不仅显著提升了游客体验,更让五台山成为展示忻州城乡发展成果的重要窗口。

多元业态:文化体验与产业融合

作为文旅融合的标杆项目,大型情境体验剧《又见五台山》自2014年首演以来持续迭代——360度旋转舞台、四季轮回的场景效果和独特的灯光设计,构建起80分钟的沉浸式艺术时空。剧场可同时容纳1500名观众,演出融入多种互动环节,让游客从旁观者成为参与者,在行进式观演中,深度感受传统文化与当代生活交融的独特魅力。该剧已成为传统文化活化的典范。

特色住宿业态则从高端到普惠多点开花,满足不同客群需求。独具匠心的设计融入自然景观,让游客在青砖灰瓦间品茶论道,感受山风的轻抚,体验“结庐在人境”的闲趣。其中,光明寺村“早种晚收”露营基地可以说是具有代表性的一处。在地方镇政府和乡村振兴政策的支持下,露营基地依托东台沟生态资源,建成28辆房车营位并配套露天电影、自助烧烤区,智能充电桩、星空观景台、生态卫生间等现代化设施,年均接待游客超2万人次,成为社交平台上的“网红打卡地”,在户外休闲旅游和特色住宿市场中建立了良好的声誉和强大的竞争力。

文创产品更是地方旅游的“标配”。五台山文创公司深挖文化内涵,在传统产品的基础上,大量融入五台山元素,已研发产品近500款,涵盖纪念品、日用品、服装、文具、饰品、食品、茶香等日常生活的方方面面。这让游客能通过文创产品走近文物古建,了解五台山历史文化,并留下独特的旅行记忆。

硬件提质:智慧便捷与人文关怀

景区公共服务水平和基础设施的提质升级是文旅发展的重要保障。针对长期困扰的交通拥堵问题,景区实施了多项疏堵举措:相继完成20公里的主干道路肩边坡治理与路基拓宽改造,同步推进公交站台优化、桥梁加宽、人行道铺装及树池挡墙防护工程等,全面提升道路承载能力;即将通车的东线旅游公路,与现有南、北、西线形成4条进出景区干线的交通闭环,有效缓解目前南线进山车辆通行压力;在黛螺顶、殊像寺两处核心节点建设2条地下通道,实现人车分流的同时又成为新的景观;建设1号、2号应急停车场,形成景区内外26个停车场、近2万个车位的静态交通布局;公交车24小时免费接送游客出入景区,结合外来车辆预约入山与本地车辆单双号限行制度,有效解决了游客“进山难”的问题。

为了让游客五台山之旅更有温度,除了设置警务室和母婴室,游客服务中心大厅内还配备自助购票机、智能售卖终端、智能饮水机等供游客使用,并且24小时开放运营,确保游客随时完成购票、检票、通行、休息等全流程服务;在黛螺顶公交换乘区、交警大队旁、游客服务中心停车场3处游客集散地,设立供户外劳动者和游客休息的爱心驿站,为游客提供免费食品、热水、急救药品、路况咨询等暖心服务,收获游客广泛好评。这些“细节里的温度”让五台山真正成为“进得来、留得住、还想来”的理想旅游目的地。

科技赋能:服务升级与文脉守护

景区以游客需求为导向,持续完善绿色出行与智能服务体系。目前,在大文殊寺和广化寺停车场已建成13个充电桩,共配置39把充电枪(快充26把、慢充13把),单枪最大功率达250kw,未来还将陆续实现电车充电网络全覆盖,全力打造“零碳旅游”新标杆;公交站点设置智慧导览大屏实现全域触摸查询;在主要景点和停车场周围等地放置共享雨伞、共享充电宝、饮品自动售卖机和免费行李寄存柜等便民设施,并通过电子显示屏,动态发布交通状况、天气预警及车位余量等信息,保障游客从“进山”到“游览”全程无忧。

为加强文物保护数字化建设,景区自2022年以来相继实施了塔院寺和显通寺数字化保护工程。同时,所有文保单位均配备了微型消防站和监控系统,部分寺院还加装了热成像监测等设备,形成“人防+技防”的立体防护网,大大提升了文物保护管理水平,切实践行了“保护第一、传承优先”的文脉守护理念。

从世界文化景观遗产地到现代活力景区,五台山的蜕变不仅是物理空间的升级,更是发展理念的深刻革新。通过多样化满足个性需求、人性化彰显景区“温度”、智能化提升治理效能,五台山正成为忻州打造“有特色、有魅力、有品质”精品城市的生动注脚。

策划:赵富杰 李春平

文字:王海晋 宫可欣

图片:五台山融媒体中心提供

设计:狄芳娟

【来源:忻州日报】

益通网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。